効果的なネズミ捕獲罠の選び方は?【自動リセット型が便利】状況に応じた罠の選択と使用法4つ

【この記事に書かれてあること】

ネズミ被害に悩まされていませんか?- ネズミ捕獲罠の種類と特徴を比較

- 自動リセット型罠の魅力と効果的な使用法

- 罠の設置場所と餌の選び方のコツ

- 低コストで効果的な自作罠の作り方

- 捕獲したネズミの安全な処理方法と注意点

効果的な捕獲罠の選び方で、あなたの家庭を守ることができます。

本記事では、自動リセット型罠の驚くべき効果と、捕獲率をアップさせる5つの裏技をご紹介します。

「もう、ネズミたちとの戦いにうんざり...」そんな声が聞こえてきそうですが、大丈夫です。

適切な罠選びと使用法を知れば、ネズミ対策はグッと楽になります。

さあ、一緒に快適な生活を取り戻しましょう。

【もくじ】

効果的なネズミ捕獲罠の選び方とは?失敗しないコツを解説

ネズミ捕獲罠の種類と特徴「自動リセット型が便利」

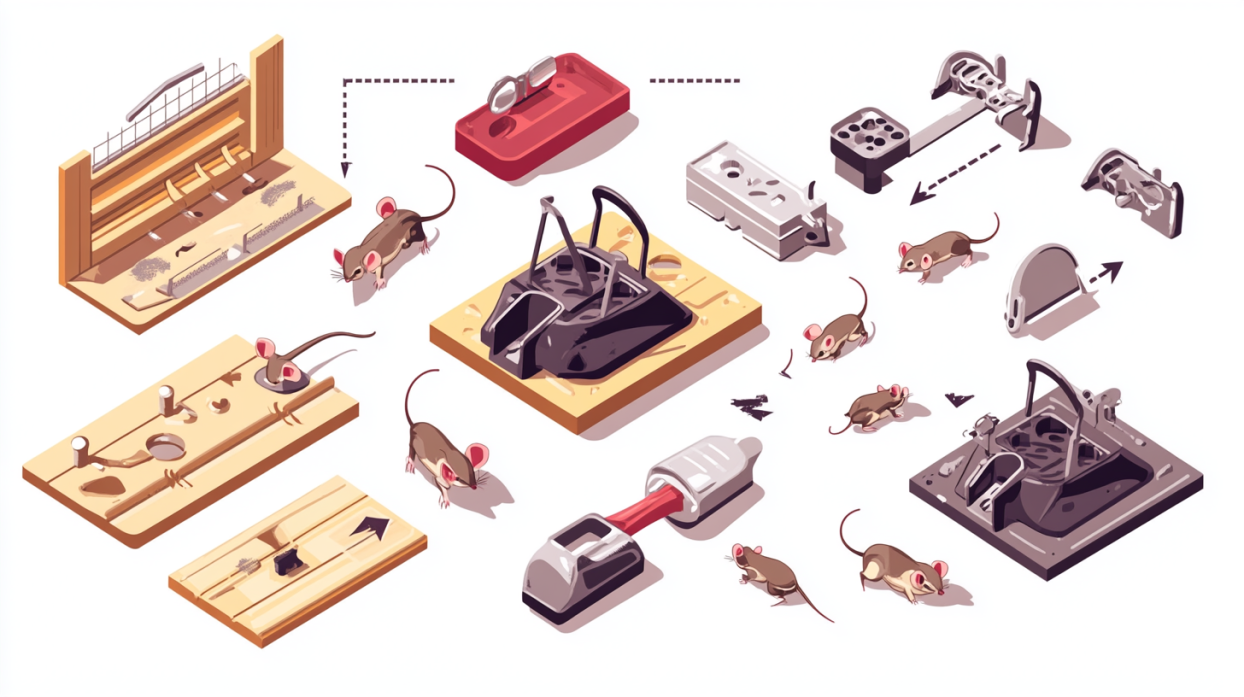

効果的なネズミ捕獲には、自動リセット型罠がとても便利です。ネズミ捕獲罠には様々な種類がありますが、それぞれに特徴があるんです。

まず、よく見かける罠の種類を見ていきましょう。

- パチンコ式:バネの力でネズミを挟む伝統的な罠

- 粘着式:強力な粘着シートでネズミを捕まえる罠

- 生け捕り式:ネズミを生きたまま捕獲する罠

- 電気式:電気ショックでネズミを仕留める罠

- 自動リセット型:複数のネズミを連続して捕獲できる罠

「えっ、そんなすごい罠があるの?」と思われるかもしれませんね。

この罠の仕組みはこうです。

ネズミが罠に入ると、電気ショックで素早く仕留めます。

その後、自動的に死骸を収納部に落とし、再び待機状態に戻るんです。

これにより、何度も罠を仕掛け直す手間が省けるわけです。

さらに、電池式で長期間稼働するため、忙しい日々を送る現代人にぴったり。

「設置して忘れていても大丈夫」なんて、まさに夢のような罠といえるでしょう。

ただし、初期費用は他の罠より高めです。

でも、長期的に見ればコスト面でもお得になる可能性が高いんです。

効果的なネズミ対策には、自動リセット型罠が強い味方になりそうですね。

パチンコ式vs粘着式「捕獲効果の違いに注目!」

パチンコ式と粘着式、どちらの罠が効果的なのでしょうか?結論から言うと、パチンコ式の方が捕獲効果は高い傾向にあります。

まず、パチンコ式罠の特徴を見てみましょう。

- 強力なバネの力で即座にネズミを仕留める

- 確実に捕獲できる確率が高い

- 一度作動すると再セットが必要

- 強力な粘着シートでネズミを動けなくする

- 設置が簡単で、複数のネズミを捕獲可能

- ネズミが苦しむ時間が長くなる可能性がある

即座に仕留められるので、ネズミの苦しむ時間も短くて済むんです。

一方、粘着式は「ネズミがいつ捕まったの?」と分からないこともあります。

でも、複数のネズミを一度に捕まえられるので、大量発生時には便利かもしれません。

結局のところ、状況に応じて使い分けるのがベストです。

例えば、「キッチンの狭い隙間にはパチンコ式」「広い床下には粘着式」といった具合に。

どちらを選んでも、定期的な確認と適切な処理が大切です。

「設置したらそのまま」では、かえって不衛生になっちゃうんです。

効果的な捕獲のために、罠の特性をよく理解して使いましょう。

生け捕り式vs電気式「衛生面で優れているのは?」

生け捕り式と電気式、衛生面で優れているのはどちらでしょうか?結論から言うと、電気式の方が衛生的です。

まずは、それぞれの特徴を見てみましょう。

生け捕り式の特徴:

- ネズミを生きたまま捕獲できる

- 捕獲後の処理に手間がかかる

- ネズミの糞尿で不衛生になりやすい

- 電気ショックでネズミを即座に仕留める

- 血液や体液が飛び散りにくい

- 捕獲後の処理が比較的簡単

確かに生け捕り式は、捕獲後のネズミの処理に悩むことになります。

一方、電気式は「ジジッ」という音とともにあっという間に仕留めてしまいます。

血液や体液が飛び散る心配も少ないので、清潔に処理できるんです。

ただし、どちらの方式でも注意点はあります。

生け捕り式の場合、長時間放置すると糞尿で非常に不衛生になってしまいます。

「捕まえたはいいけど、どうしよう…」なんてことにならないよう、すぐに適切な処理をしましょう。

電気式も、使用後はしっかり清掃することが大切です。

「電気で仕留めたから安心」と油断していると、知らず知らずのうちに不衛生になっているかもしれません。

結局のところ、どちらの方式を選んでも、迅速な対応と定期的な清掃が衛生面の決め手になります。

ネズミ対策は、捕獲後の処理まで考えて行動することが重要なんです。

「餌の選び方」ネズミを効果的に誘引するコツ

ネズミを効果的に誘引する餌選びのコツは、高タンパク、高脂肪の食品を小さじ1杯程度使うことです。「どんな餌がネズミを引き寄せるの?」とお悩みの方も多いでしょう。

実は、ネズミは意外とグルメなんです。

好みの餌を知っておくと、捕獲の成功率がグンと上がりますよ。

効果的な餌の例をいくつか挙げてみましょう。

- ピーナッツバター:濃厚な香りと高タンパク、高脂肪が魅力

- チョコレート:甘い香りと高カロリーがネズミを引き寄せる

- ベーコン:脂の香りが強力な誘引効果を発揮

- チーズ:濃厚な風味がネズミの興味を引く

実はネズミも甘いものが大好きなんです。

ただし、餌の量は少なめがコツ。

小さじ1杯程度で十分です。

「たくさん置いた方がいいんじゃない?」と思うかもしれませんが、多すぎると罠が作動しにくくなる可能性があるんです。

また、餌は2〜3日ごとに新鮮なものに交換しましょう。

「せっかく置いたのに、古くなっちゃった…」なんてことにならないよう注意が必要です。

古くなった餌はネズミを引き寄せにくくなってしまいます。

最後に、ちょっとした裏技をご紹介。

ベーコンの脂身を熱して液体状にし、罠に塗布すると強力な誘引効果が得られます。

「こんな方法があったんだ!」とびっくりするかもしれませんが、ネズミの鋭い嗅覚を利用した効果的な方法なんです。

餌選びひとつで、ネズミ捕獲の成功率が大きく変わります。

これらのコツを参考に、効果的な餌選びをしてみてくださいね。

「設置場所を間違えると逆効果!」注意点とは

ネズミ捕獲罠の設置場所選びは、成功の鍵を握っています。間違えると逆効果になってしまうので要注意です。

効果的な設置場所は、ネズミの通り道や壁際、暗くて狭いスペースです。

「どこに置けばいいの?」と迷う方も多いでしょう。

まずは、ネズミの好む場所を知ることが大切です。

効果的な設置場所をいくつか挙げてみましょう。

- キッチンの流し台の下:水回りは要注意ポイント

- 食品庫の近く:餌を求めてネズミが集まりやすい

- 壁際や柱の周り:ネズミは物に沿って移動する習性がある

- 暗くて狭い隙間:ネズミは身を隠せる場所を好む

- 配線やパイプの周辺:侵入経路として利用されやすい

ネズミは意外なところに潜んでいるんです。

ただし、注意点もあります。

人やペットの動線上に設置するのは避けましょう。

「うっかり踏んじゃった!」なんて事故が起きる可能性があります。

また、子どもの手の届く場所も避けた方が安全です。

複数の罠を設置する場合は、1.5〜3メートル間隔が効果的です。

「たくさん置けば確実に捕まえられる!」と思いがちですが、近すぎると逆効果になることも。

ネズミの活動範囲を考えて適切に配置しましょう。

最後に、ちょっとした裏技をご紹介。

ネズミの通り道に小麦粉を撒いて足跡を確認すると、最適な設置場所が特定できます。

「なるほど、こんな方法があったのか!」と目からウロコかもしれませんね。

設置場所選びは、ネズミの習性を理解することがポイントです。

これらのコツを参考に、効果的な罠の配置を心がけてくださいね。

自動リセット型罠の魅力と効果的な使用法

自動リセット型罠vs従来型罠「メリットを比較」

自動リセット型罠は、従来型罠と比べて圧倒的に便利で効果的です。その魅力を詳しく見ていきましょう。

まず、自動リセット型罠の特徴をおさらいしてみましょう。

- 複数のネズミを連続して捕獲できる

- 設置後の手間が少ない

- 電池式で長期間稼働する

- 捕獲後自動的にリセットされる

パチンコ式や粘着式など、一度使用したら手動でリセットや交換が必要です。

「えっ、毎回セットし直すの?面倒くさそう...」そんな声が聞こえてきそうですね。

自動リセット型罠なら、設置したらしばらく放置できるんです。

忙しい現代人にぴったりですよね。

例えば、朝はバタバタしていて、夜は疲れて帰ってくる。

そんな生活でも、自動リセット型罠なら安心して任せられます。

さらに、捕獲効率も違います。

従来型罠は1匹捕まえたら終わり。

でも自動リセット型は、次から次へと捕獲できるんです。

ネズミの繁殖力は驚異的ですからね。

「1匹捕まえても、すぐに新しいのが来ちゃう...」なんて悩みも解決できます。

衛生面でも自動リセット型が優れています。

従来型だと、捕獲したネズミを直接処理する必要がありますが、自動リセット型は密閉された収納部に落とし込むので、接触のリスクが低く、匂いも漏れにくいんです。

ただし、注意点もあります。

初期費用は従来型より高めです。

でも、長期的に見ればコスト面でもお得になる可能性が高いんです。

効果的なネズミ対策には、自動リセット型罠が強い味方になりそうですね。

「複数のネズミを連続捕獲!」その仕組みとは

自動リセット型罠の最大の魅力は、複数のネズミを連続して捕獲できる点です。その仕組みは、実に巧妙なんです。

まず、ネズミを誘き寄せる仕組みから見ていきましょう。

罠の中には、ネズミの大好物の餌が設置されています。

「うわぁ、おいしそう!」とネズミが近づいてきます。

次に、捕獲の瞬間です。

ネズミが餌に触れると、センサーが反応します。

「パシッ!」という音とともに、高速で作動する仕掛けがネズミを瞬時に仕留めます。

この速さが、ネズミに逃げられない秘密なんです。

ここからが自動リセット型の真骨頂。

捕獲されたネズミは、自動的に収納部に落とされます。

そして、なんと罠は元の状態に戻るんです!

「えっ、そんなすごい仕組みがあるの?」と驚かれるかもしれませんね。

この一連の流れが、電気の力で自動的に行われます。

だから、24時間365日、休むことなく稼働できるんです。

夜型のネズミにとって、油断できない相手というわけですね。

さらに、収納部には複数のネズミが保管できるようになっています。

だから、1日に何匹も捕まえることができるんです。

「うちのネズミ、どれだけいるんだろう...」なんて心配している人も、この罠なら安心です。

ただし、収納部の容量には限りがあります。

定期的なチェックと清掃は必要ですよ。

でも、従来型の罠と比べれば、その手間は格段に少ないんです。

この仕組みのおかげで、自動リセット型罠は効率的で持続的なネズミ対策を可能にしています。

忙しい現代人にとって、まさに理想的な解決策と言えるでしょう。

自動リセット型罠の「適切な設置場所」選びのコツ

自動リセット型罠の効果を最大限に引き出すには、適切な設置場所選びが重要です。ネズミの習性を理解し、戦略的に配置しましょう。

まず、ネズミの好む場所を押さえておきましょう。

- 壁際や柱の周り

- キッチンや食品庫の近く

- 暗くて狭いスペース

- 配線やパイプの周辺

- 温かい場所(電化製品の裏など)

「えっ、こんなところにも!?」と驚くかもしれませんね。

自動リセット型罠の設置では、ネズミの通り道を狙うのが効果的です。

壁に沿って移動する習性があるので、壁際に罠を置くのがおすすめです。

「ちょこちょこ」と走り回る姿を想像してみてください。

その動線上に罠があれば、捕獲の確率が上がります。

また、餌のある場所の近くも狙い目です。

キッチンや食品庫の周辺は、ネズミにとって魅力的なエリア。

ここに罠を仕掛ければ、「おや?おいしそうな匂いがする」とネズミが寄ってくるはずです。

暗くて狭いスペースも、ネズミのお気に入り。

押入れの奥や家具の下など、人の目につきにくい場所を選びましょう。

「ひっそりと隠れられる」と思っているネズミを、こっそり捕まえられます。

ただし、注意点もあります。

人やペットの動線上には置かないようにしましょう。

「うっかり触ってしまった!」なんてことがないように気をつけてください。

最後に、ちょっとした裏技をご紹介。

ネズミの通り道に小麦粉を撒いて足跡を確認すると、最適な設置場所が特定できるんです。

「なるほど、こんな方法があったのか!」と目からうろこかもしれませんね。

適切な場所選びで、自動リセット型罠の威力を最大限に引き出しましょう。

効果的なネズミ対策は、まず設置場所から始まるんです。

「電池交換の頻度」長期使用の秘訣を伝授

自動リセット型罠を長期間効果的に使用するには、適切な電池管理が欠かせません。その秘訣を詳しく見ていきましょう。

まず、電池の持ちについてですが、一般的な自動リセット型罠は1セットの電池で約6か月間稼働します。

「えっ、そんなに長持ちするの?」と驚く方も多いでしょう。

この長寿命が、自動リセット型罠の大きな魅力の一つなんです。

ただし、この期間はあくまで目安です。

実際の使用環境によって変わってきます。

例えば、ネズミが多い場所では、頻繁に作動するため電池の消耗が早くなります。

「うちはネズミだらけ...」という家庭では、3か月程度で交換が必要になるかもしれません。

では、電池交換のタイミングはどう判断すればいいでしょうか。

多くの自動リセット型罠には、バッテリー残量を示すランプがついています。

このランプの色や点滅パターンで、交換時期を知ることができるんです。

- 緑色の点灯:十分な電池残量

- 黄色の点滅:電池残量が少なめ

- 赤色の点滅:電池交換が必要

長期使用の秘訣は、定期的なチェックです。

月に1回程度、ランプの色を確認する習慣をつけましょう。

「忘れちゃいそう...」という方は、スマートフォンのカレンダーにリマインダーを設定するのがおすすめです。

また、電池の種類にも注意が必要です。

必ず製造元が指定している種類の電池を使いましょう。

「安い電池でいいか」なんて考えていると、思わぬトラブルの元になるかもしれません。

最後に、環境への配慮も忘れずに。

使用済みの電池は、決められた方法で適切に処分しましょう。

「ちりも積もれば山となる」というように、一人一人の小さな心がけが大切なんです。

これらの秘訣を守れば、自動リセット型罠を長期間、効果的に使用できます。

コツコツとした管理が、快適な生活への近道なんです。

自動リセット型罠のデメリット「価格と故障リスク」

自動リセット型罠は便利ですが、完璧な商品というわけではありません。その主なデメリットは、高価格と故障リスクです。

これらについて詳しく見ていきましょう。

まず、価格の問題です。

自動リセット型罠は、従来型の罠と比べるとかなり高価です。

一般的な価格帯は1台1万円前後。

「えっ、そんなに高いの!?」と驚く方も多いでしょう。

確かに、100円ショップで買える粘着式罠と比べると、大きな差があります。

ただし、長期的に見ればコスト面でもお得になる可能性があります。

従来型罠なら何度も買い替える必要がありますが、自動リセット型罠は1台で長期間使えるんです。

「最初は高くても、結局は安上がり」というわけです。

次に、故障のリスクについて。

自動リセット型罠は電子機器なので、機械的な故障が起こる可能性があります。

例えば、センサーの不具合や、リセット機構の故障などが考えられます。

「せっかく高いお金を出したのに...」なんて悲しい思いをしないよう、注意が必要です。

故障のリスクを減らすには、以下のポイントに気をつけましょう。

- 使用説明書をしっかり読む

- 定期的に清掃と点検を行う

- 湿気の多い場所を避けて設置する

- 強い衝撃を与えない

ネズミの毛や体液が内部に入り込むと、故障の原因になることがあるんです。

「ちょっと面倒だな...」と思うかもしれませんが、長く使うための必要な作業だと考えましょう。

また、購入時には保証期間をよく確認しておくことをおすすめします。

万が一の故障に備えて、延長保証に加入するのも一つの手段です。

これらのデメリットを理解した上で、自分の生活スタイルに合っているかよく考えてみましょう。

「高いけど、手間が省けるなら...」「故障が心配だけど、効果は魅力的...」など、メリットとデメリットを天秤にかけて判断するのがいいでしょう。

自動リセット型罠は、決して完璧ではありませんが、適切に使えば非常に効果的なネズミ対策ツールになります。

デメリットを理解し、上手に付き合っていくことが大切なんです。

ネズミ捕獲の裏技と安全な取り扱い方法

「ペットボトル転落式罠」で低コスト捕獲を実現!

ペットボトル転落式罠は、手軽で低コストなネズミ捕獲方法です。家にある材料で簡単に作れるのが魅力です。

まず、ペットボトル転落式罠の作り方を見ていきましょう。

- 2リットルのペットボトルを用意する

- ボトルの上部を切り取り、逆さまにして漏斗を作る

- 漏斗の先端を少し切って、ネズミが通れる程度の穴を開ける

- ボトルの下部に水を入れる(深さ約5センチ)

- 漏斗部分をボトルの下部にはめ込む

でも、この単純な仕組みがとても効果的なんです。

仕掛け方も簡単です。

ボトルの外側に、木の板などで坂道を作ります。

ネズミはこの坂を上って、餌を目指して漏斗の中に入ります。

そして、「ポチャン」と水の中に落ちるわけです。

餌選びもポイントです。

ピーナッツバターやチーズなど、強い香りのものがおすすめ。

「うわぁ、おいしそう!」とネズミが寄ってくるはずです。

この罠の利点は、複数のネズミを一度に捕獲できることです。

1匹捕まえても、次々と新しいネズミが入ってくるんです。

「一石二鳥どころか、一石三鳥!」なんて感じですね。

ただし、注意点もあります。

定期的に中をチェックしましょう。

長時間放置すると、不衛生になる可能性があります。

また、捕獲したネズミの処理は、地域のルールに従って適切に行ってくださいね。

この方法なら、お金をかけずにネズミ対策ができます。

「節約しながら効果的に駆除したい」という方にぴったりの裏技です。

さあ、早速試してみましょう!

「小麦粉の足跡」でネズミの通り道を特定する方法

小麦粉を使ってネズミの通り道を特定する方法は、とても効果的な裏技です。この方法を使えば、罠の最適な設置場所がわかるんです。

まず、準備するものは以下の通りです。

- 小麦粉(片栗粉でも可)

- ふるい(なければ茶こしでも可)

- 懐中電灯

でも、これだけで十分なんです。

使い方は簡単です。

ネズミが出そうな場所に、ふるいを使って薄く小麦粉をまきます。

壁際や家具の周り、キッチンの近くなどがおすすめです。

「サッサッ」と音を立てないように注意しましょう。

そして、一晩置きます。

「ドキドキ、明日の朝はどうなってるかな」とワクワクしながら眠りにつきましょう。

翌朝、懐中電灯を使って小麦粉をまいた場所を確認します。

すると、「あっ!」と驚くような発見があるはずです。

小さな足跡が残っているんです。

これがネズミの通り道なんです。

この方法の利点は、ネズミの行動パターンを正確に把握できること。

足跡の数や向きを見れば、ネズミがどこからどこへ移動しているのかがわかります。

「なるほど、こんなところを通ってたのか!」と新しい発見があるかもしれません。

ただし、注意点もあります。

小麦粉を撒いた後は、ペットや小さな子供が触らないよう気をつけましょう。

また、湿気の多い場所では、小麦粉が固まってしまう可能性があります。

この方法を使えば、罠の設置場所選びが格段に楽になります。

「ここに罠を置けば、絶対に捕まえられる!」という自信が持てるはずです。

さあ、今夜からさっそく試してみましょう。

ネズミ退治の第一歩、それは敵を知ることから始まるんです。

「バケツ罠」で複数のネズミを一度に捕獲!

バケツ罠は、複数のネズミを一度に捕獲できる画期的な方法です。手軽に作れて効果も抜群。

これを知ったら、「なんでもっと早く教えてくれなかったの?」と言いたくなるかもしれません。

まず、バケツ罠の作り方を見ていきましょう。

- 大きめのバケツを用意する(深さ30センチ以上)

- バケツに水を15センチほど入れる

- 水面に小さな木の板を浮かべる

- 木の板の上に餌を乗せる

- バケツの外側に板で坂道を作る

でも、これが意外と効果的なんです。

仕組みはこうです。

ネズミは坂道を上って、餌を目指してバケツの縁に乗ります。

そして、「ポチャン」と水の中に落ちるわけです。

水に浮かんだ木の板は、ネズミを一時的に支えますが、バランスを崩すとすぐに水中に落ちてしまいます。

この罠の最大の魅力は、一晩で複数のネズミを捕獲できること。

1匹捕まっても、次々と新しいネズミが入ってくるんです。

「まるで魚釣りみたい!」なんて感じかもしれません。

餌選びも重要です。

ピーナッツバターやチーズなど、強い香りのものがおすすめ。

「うわぁ、おいしそう!」とネズミが寄ってくるはずです。

ただし、注意点もあります。

- バケツは安定した場所に置く

- 子供やペットが近づかないよう注意する

- 捕獲後は速やかに処理する

「お金はかけたくないけど、効果はしっかり欲しい」という方にぴったりの裏技です。

さあ、今夜からバケツ罠でネズミ退治を始めましょう。

きっと驚くほどの成果が得られるはずです。

捕獲したネズミの「安全な処理方法」を解説

ネズミを捕獲した後の処理は、衛生面で非常に重要です。正しい方法で安全に処理しないと、かえって健康リスクが高まってしまいます。

「えっ、そんなに気をつけなきゃいけないの?」と思うかもしれませんが、実はとても大切なんです。

まず、処理の手順を見ていきましょう。

- 厚手のゴム手袋を着用する

- 捕獲したネズミを二重のビニール袋に入れる

- 袋の口をしっかり縛る

- 地域のルールに従って廃棄する

- 使用した道具類を消毒する

- 最後に手をよく洗う

でも、この手順を守ることで、安全に処理できるんです。

特に注意すべきは、ネズミを直接素手で触らないこと。

ネズミは様々な病気の媒介者になる可能性があります。

「うっかり触っちゃった!」なんてことがないよう、必ずゴム手袋を着用しましょう。

また、処理の際は換気をしっかりと行いましょう。

ネズミの体から出るにおいや、万が一の病原体を室内に広げないためです。

「窓を開けて、さっぱりした空気を入れよう」という気持ちで行ってくださいね。

処理後の消毒も忘れずに。

使用した道具や、ネズミが触れた可能性のある場所は、市販の消毒液でしっかり拭き取りましょう。

「念には念を入れて」というわけです。

最後に、地域によってネズミの処理方法が異なる場合があります。

事前に自治体のルールを確認しておくのがよいでしょう。

「ご近所迷惑にならないように」という配慮も大切です。

これらの手順を守れば、捕獲したネズミを安全に処理できます。

「ちょっと面倒くさいなぁ」と思うかもしれませんが、自分と家族の健康を守るために必要な作業なんです。

さあ、しっかりと対策して、清潔な家庭環境を維持しましょう。

子どもやペットがいる家庭での「注意点」とは

子どもやペットがいる家庭でのネズミ対策は、特別な注意が必要です。効果的な駆除と安全性の両立が求められるんです。

「うちには子どもとペットがいるから、ネズミ対策できないかも...」なんて思っていませんか?

大丈夫です。

適切な方法を知れば、安全に対策できるんです。

まず、注意すべきポイントを見ていきましょう。

- 罠は子どもやペットの手の届かない場所に設置する

- 化学薬品を使用する場合は特に慎重に

- 捕獲したネズミを子どもやペットに触らせない

- 罠の設置場所を家族全員で共有する

でも、これらを守ることで、安全にネズミ対策ができるんです。

罠の選び方も重要です。

子どもやペットがいる家庭では、密閉型の罠がおすすめです。

捕獲したネズミが見えないので、子どもが興味本位で触ろうとする危険性が減ります。

「見えなきゃ、触りたくならないよね」というわけです。

また、餌の選択にも気をつけましょう。

チョコレートやナッツ類など、子どもやペットにとって魅力的な餌は避けた方が良いです。

代わりに、ベーコンの脂身やチーズなど、人間やペットが簡単に手を出せないものを選びましょう。

罠の設置場所も工夫が必要です。

例えば、高い棚の上や、家具の後ろなど、子どもやペットが簡単に近づけない場所がいいでしょう。

「ここなら安心」という場所を家族で相談して決めてみてはいかがでしょうか。

そして、教育も大切です。

子どもには、ネズミや罠に触ることの危険性をしっかり説明しましょう。

「なぜダメなのか」を理解してもらうことが重要です。

ペットに関しても注意が必要です。

特に猫は、捕獲されたネズミに興味を示すかもしれません。

罠の周りに障害物を置くなどして、ペットが近づけないようにする工夫も効果的です。

これらの注意点を守れば、子どもやペットがいる家庭でも安全にネズミ対策ができます。

「家族の安全」と「効果的な駆除」、両方を叶える方法があるんです。

さあ、家族みんなで協力して、ネズミのいない快適な住環境を作りましょう。