ネズミが運ぶ病原菌と伝染病の種類は?【20種類以上の疾患に注意】知っておくべき5つのリスク

【この記事に書かれてあること】

ネズミが運ぶ病原菌と伝染病、その恐ろしさをご存知ですか?- ネズミは20種類以上の危険な病原菌を運ぶ

- 糞尿からの空気感染にも注意が必要

- ハンタウイルスは最も危険な病原体の一つ

- 清潔維持と侵入経路の封鎖が効果的な対策

- 消毒には塩素系漂白剤の10倍希釈液が最適

実は、ネズミは20種類以上もの危険な病気を媒介しているんです。

「えっ、そんなにたくさん?」と驚かれる方も多いはず。

サルモネラ菌やハンタウイルスなど、命に関わる深刻な感染症も含まれています。

でも、大丈夫。

適切な対策を知れば、家族の健康を守ることができます。

この記事では、ネズミが運ぶ病原菌の種類や感染経路、そして効果的な予防法をわかりやすく解説します。

さあ、一緒に安全で快適な暮らしを取り戻しましょう!

ネズミが運ぶ病原菌と伝染病の恐ろしい実態

ネズミが媒介する20種類以上の疾患に要注意!

ネズミは実に20種類以上もの病気を運んでいます。これはとんでもない数字ですよね。

「えっ、そんなにたくさんの病気を?」と驚かれる方も多いでしょう。

ネズミが媒介する主な病気には、次のようなものがあります。

- サルモネラ菌による食中毒

- レプトスピラ症

- ハンタウイルス肺症候群

- ペスト

- 腎症候性出血熱

例えば、ネズミが食べ物に触れただけで、その食べ物が汚染されてしまうんです。

「わー、怖い!」と思いますよね。

特に注意が必要なのは、ハンタウイルスです。

このウイルスは、ネズミの糞尿が乾燥して舞い上がった粉じんを吸い込むことで感染します。

つまり、ネズミに直接触れなくても病気になる可能性があるんです。

ネズミの被害は見た目以上に深刻です。

「小さな生き物だから大丈夫」なんて油断は禁物。

家の中にネズミがいるだけで、私たちの健康は常に脅かされているのです。

ネズミ対策は、単なる害虫駆除ではなく、家族の健康を守る重要な取り組みなんです。

サルモネラ菌vsハンタウイルス!最も危険な病原体は?

ネズミが運ぶ病原体の中で、最も危険なのはどれでしょうか。結論から言うと、ハンタウイルスが最も危険です。

サルモネラ菌は、食中毒の原因として有名ですよね。

確かに辛い症状を引き起こしますが、多くの場合は適切な治療で回復します。

一方、ハンタウイルスは違います。

ハンタウイルスに感染すると、ハンタウイルス肺症候群という重篤な病気を引き起こす可能性があります。

初期症状はインフルエンザに似ていますが、急速に悪化し、呼吸困難に陥ることがあるんです。

「えっ、そんなに怖いの?」と思われるかもしれません。

実際、ハンタウイルス肺症候群の致死率は30~40%にも上ります。

これは風邪やインフルエンザとは比べものにならない高さです。

- サルモネラ菌:主に胃腸症状、適切な治療で回復可能

- ハンタウイルス:重篤な肺症状、致死率が高い

ネズミの糞尿が乾燥して舞い上がった粉じんを吸い込むだけで感染の可能性があるんです。

つまり、ネズミを見かけなくても、その痕跡があるだけで危険なんです。

「じゃあ、ネズミがいたらすぐに逃げ出さなきゃ!」なんて思わないでください。

大切なのは、冷静に適切な対策を取ることです。

ネズミの駆除と同時に、徹底した清掃と消毒が重要になってきます。

ネズミの糞尿から感染!空気感染のリスクも

ネズミの糞尿から病気が感染するって、本当なんです。しかも、直接触らなくても空気感染する可能性があります。

これって、ゾッとしますよね。

ネズミの糞尿には、たくさんの病原体が含まれています。

特に注意が必要なのは、次の3つです。

- ハンタウイルス

- レプトスピラ菌

- サルモネラ菌

そして、私たちがその粉じんを吸い込んでしまうと、感染の可能性が出てくるんです。

「えっ、空気を吸うだけで病気になるの?」と驚く方も多いでしょう。

特に危険なのがハンタウイルスです。

このウイルスは、ネズミの糞尿が乾燥した粉じんを吸い込むことで感染します。

しかも、症状が現れるまでに1~5週間かかることがあるんです。

「じゃあ、ネズミの糞を見つけたらどうすればいいの?」と思いますよね。

まず、決して素手で触らないでください。

必ずマスクと手袋を着用し、湿らせてから慎重に処理します。

掃除機は使わないでください。

粉じんを舞い上げてしまう危険があります。

空気感染のリスクを減らすには、こまめな換気と清掃が大切です。

特に、ネズミの痕跡がある場所は要注意。

湿った雑巾で丁寧に拭き取り、その後しっかり消毒しましょう。

ネズミの糞尿は見た目以上に危険です。

「小さいから大丈夫」なんて油断は禁物。

適切な処理と予防策で、自分と家族の健康を守りましょう。

ペットを介した感染にも注意!人獣共通感染症の脅威

ペットがネズミと接触すると、思わぬ感染リスクが生まれます。これは、人獣共通感染症と呼ばれる病気のせいなんです。

「えっ、ペットまで危険なの?」と驚く方も多いでしょう。

人獣共通感染症とは、動物から人間に感染する病気のことです。

ネズミが運ぶ病原体の中にも、こんな厄介なものがいくつかあります。

- レプトスピラ症

- サルモネラ菌感染症

- トキソプラズマ症

その後、何も知らずにその犬を抱きしめたり、顔をなめられたりしたら…想像しただけでゾッとしますよね。

特に注意が必要なのがレプトスピラ症です。

この病気は、ネズミの尿で汚染された水たまりなどを、ペットが踏んだり飲んだりすることで感染します。

そして、感染したペットの尿を通じて、人間にも感染する可能性があるんです。

「うちの子は外に出さないから大丈夫」なんて思っていませんか?

実は、室内飼いのペットでも注意が必要なんです。

ネズミが侵入してきた場合、ペットフードを介して感染が広がる可能性があります。

では、どうすればいいのでしょうか。

- ペットの衛生管理を徹底する

- 定期的に獣医さんで健康チェックを受ける

- ペットフードは密閉容器で保管する

- ネズミの侵入経路をふさぐ

ペットは大切な家族の一員です。

ネズミ対策は、人間だけでなくペットの健康を守るためにも重要なんです。

愛するペットと安心して暮らせる環境づくりを心がけましょう。

ネズミの病原菌は「素手で触るのは厳禁」!

ネズミの病原菌から身を守るには、「素手で触らない」が絶対条件です。これ、本当に大切なポイントなんです。

「え、そんなの当たり前じゃない?」と思う人もいるかもしれません。

でも、意外と多いんですよ、うっかり素手で触ってしまう人が。

なぜ素手で触ってはいけないのでしょうか。

それは、ネズミの体や排泄物には、たくさんの危険な病原菌がいるからです。

例えば:

- サルモネラ菌

- レプトスピラ菌

- ハンタウイルス

「でも、手を洗えば大丈夫でしょ?」なんて甘く考えてはいけません。

中には、手洗いだけでは完全に除去できない厄介な菌もいるんです。

特に注意が必要なのが、ネズミの死骸です。

死んでいるから安全、なんて思っていませんか?

実は、死骸には生きているネズミ以上に多くの病原菌がいることがあるんです。

「えっ、そんなの知らなかった!」とビックリする人も多いはず。

では、ネズミや排泄物を発見したらどうすればいいのでしょうか。

- まず、マスクと手袋を着用する

- ゴム手袋の上に使い捨て手袋を重ねて装着

- 長袖の服を着て、肌の露出を最小限に

- 専用の道具を使って処理する

- 処理後は全ての道具を消毒

「面倒くさいなぁ」なんて思わずに、自分と家族の健康を守るために必要な手順だと考えましょう。

ネズミの病原菌は目に見えません。

だからこそ、「見えない敵」に対する用心深さが必要なんです。

素手で触らない、このシンプルだけど重要なルールを、しっかり守りましょう。

ネズミが運ぶ病原菌から身を守る効果的な対策法

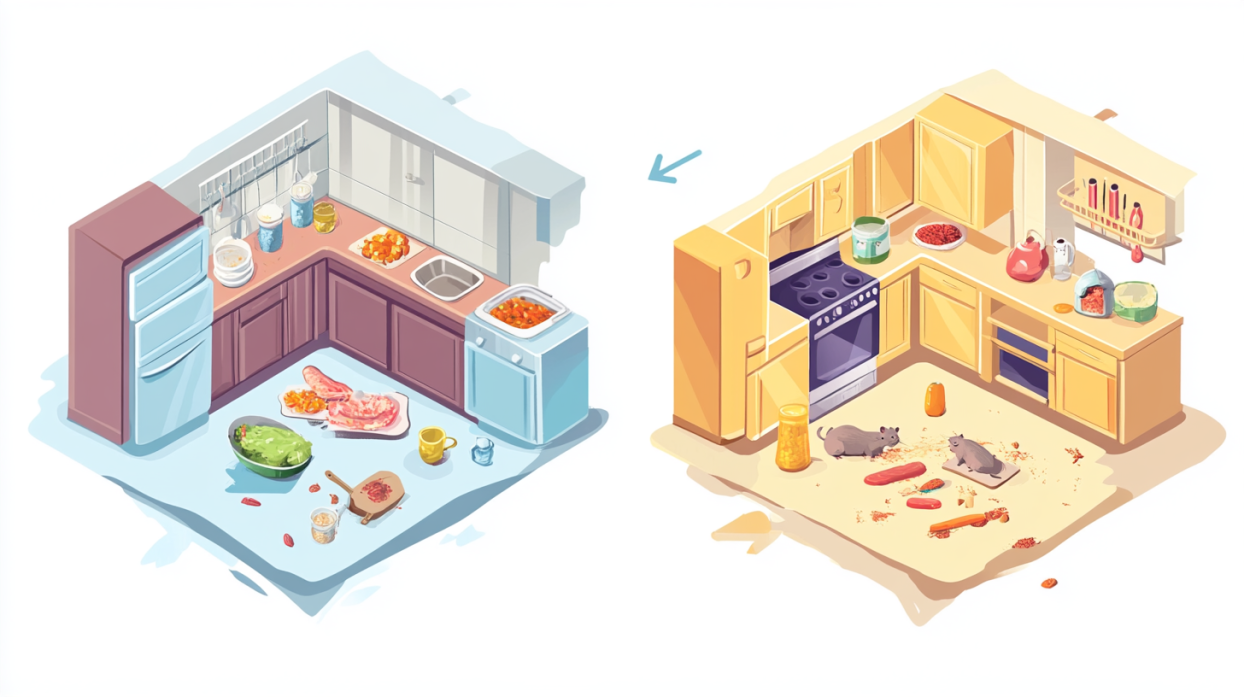

清潔維持vs侵入経路の封鎖!どちらが先決?

ネズミ対策では、清潔維持と侵入経路の封鎖の両方が重要です。でも、どちらを先にすべきでしょうか?

結論から言うと、侵入経路の封鎖を優先すべきです。

「えっ、掃除よりも大事なの?」と思われるかもしれません。

確かに清潔な環境を保つことは大切ですが、侵入口があいたままでは、いくら掃除してもネズミは入ってきてしまうんです。

まずは、家の外周をぐるっと点検してみましょう。

ネズミは意外と小さな隙間から入り込めるんです。

「えー、そんな狭いところから入れるの?」と驚く方も多いでしょう。

実は、ネズミは直径1センチの穴があれば侵入できちゃうんです。

侵入経路をふさぐポイントは以下の通りです。

- 配管周りの隙間

- 換気口や排水口

- ドアや窓の隙間

- 屋根や外壁の亀裂

金網や充填剤を使うと効果的です。

「でも、どうやって塞げばいいの?」と悩む方も多いはず。

心配いりません。

ホームセンターで売っている補修材を使えば、簡単にできますよ。

侵入経路を塞いだら、次は清掃です。

ネズミの好物である食べ物のカスや、巣材になりそうなものを徹底的に片付けましょう。

こうすることで、万が一ネズミが侵入しても、すぐに出て行くようになるんです。

「よし、これでネズミとはおさらばだ!」なんて安心するのはまだ早いかも。

定期的な点検と清掃を習慣にすることが大切です。

ネズミ対策は一度やって終わりではなく、継続が鍵なんです。

がんばって続けましょう!

食品の密閉保管が鍵!ネズミを寄せ付けない環境づくり

ネズミを寄せ付けない環境づくりの秘訣は、食品の密閉保管にあります。これ、本当に大切なポイントなんです。

「え?そんなことで本当にネズミが来なくなるの?」と疑問に思う方もいるでしょう。

でも、考えてみてください。

ネズミが家に入ってくる一番の理由は何でしょうか?

そう、餌を求めてなんです。

ネズミは鼻がとっても良くて、食べ物のにおいを遠くからかぎ分けることができます。

開けっ放しの食品や、ビニール袋に入れただけの食材は、ネズミにとって「いらっしゃーい!」と言っているようなものなんです。

では、具体的にどうすればいいのでしょうか?

以下のポイントを押さえましょう。

- 乾物や穀類は密閉容器に保管

- 果物や野菜は冷蔵庫へ

- ペットフードは蓋付きの容器に

- 生ごみはこまめに処分

- 食べかけの食品は放置しない

「うちの台所はきれいだから大丈夫」なんて思っていませんか?

実は、目に見えない食べカスや油のしみこんだ布巾なども、ネズミを引き寄せる原因になるんです。

調理後は必ず台所を拭き掃除し、布巾は毎日洗濯または交換しましょう。

「めんどくさいなぁ」と思うかもしれませんが、これが習慣になれば大丈夫。

ピカピカの台所で料理するのは気分も上がりますよ。

また、食品庫や押し入れの整理整頓も忘れずに。

古い段ボールや紙袋は、ネズミの格好の巣材になってしまいます。

「えっ、そんなところまで?」と驚くかもしれませんが、細かいところまで気を配ることが大切なんです。

食品の密閉保管と清潔な環境維持。

これらを徹底すれば、ネズミにとって魅力のない家になります。

「さあ、今日からネズミ対策だ!」と意気込んで、快適な暮らしを手に入れましょう。

糞尿処理は「マスクと手袋」が必須!安全な清掃法

ネズミの糞尿を見つけたら、まず深呼吸。慌てて素手で触らないでください。

安全な清掃にはマスクと手袋が必須なんです。

「え?そんなに用心深くする必要があるの?」と思うかもしれません。

でも、ネズミの糞尿には危険な病原菌がいっぱい。

これらは空気中に舞い上がって、吸い込んでしまう可能性があるんです。

ゾッとしますよね。

では、具体的にどう処理すればいいのでしょうか?

以下の手順を守りましょう。

- 窓を開けて換気する

- マスクと使い捨て手袋を着用

- 消毒液を糞尿に吹きかける

- 5分ほど置いてから、ペーパータオルで拭き取る

- 使用したペーパータオルはビニール袋に密閉して捨てる

- 最後に床全体を消毒液で拭く

「掃除機なら楽じゃない?」と思うかもしれません。

でも、これが大間違い。

掃除機を使うと、糞尿の粉じんが空気中に舞い上がって、かえって危険なんです。

消毒液は市販の漂白剤を水で10倍に薄めたものでOK。

「わー、準備が面倒くさそう...」なんて思わないでくださいね。

健康を守るための大切な作業なんです。

また、糞尿を見つけたら、その周辺もしっかり調べましょう。

ネズミの通り道や巣がある可能性が高いです。

「えっ、巣まであるの!?」とびっくりするかもしれませんが、早めに見つけて対処することが大切です。

安全な清掃を心がけることで、ネズミが運ぶ病気から家族を守ることができます。

「よし、これで安心だ!」なんて油断は禁物。

定期的な点検と清掃を忘れずに。

家族の健康は自分たちで守る、そんな心構えで頑張りましょう!

定期点検の頻度は?習慣化で予防効果アップ

ネズミ対策の定期点検、どのくらいの頻度でやればいいんでしょうか?結論から言うと、週1回がおすすめです。

「えっ、そんなに頻繁に?」と驚く方も多いかもしれません。

でも、ネズミの繁殖力はすごいんです。

あっという間に数が増えてしまうんです。

だからこそ、早め早めの対策が重要なんです。

定期点検では、以下のポイントをチェックしましょう。

- 壁や床の隙間がないか

- 配管周りに異常がないか

- 食品の保管状態は適切か

- ごみの処理は適切にできているか

- ネズミの糞尿や足跡はないか

「でも、忙しくて...」なんて言い訳したくなりますよね。

大丈夫です。

慣れてくれば15分程度でできるようになりますよ。

ここで大切なのが習慣化です。

例えば、「毎週日曜の午前中」と決めて実行するのがおすすめ。

「そうか、習慣にすればいいんだ!」と気づいた方も多いのではないでしょうか。

また、家族で分担するのも良いアイデアです。

「今週は誰の番?」なんて声を掛け合えば、忘れることもありませんよ。

子供たちにも手伝ってもらえば、衛生管理の大切さを学ぶ良い機会にもなります。

定期点検を習慣化することで、ネズミの侵入リスクを大幅に減らすことができます。

同時に、家の中の衛生状態も良くなり、快適な暮らしにつながります。

「よーし、今日から始めよう!」そんな気持ちで、ネズミに負けない家づくりを始めましょう。

予防は治療に勝る、ということわざがありますよね。

ネズミ対策も同じです。

定期的な点検と対策で、ネズミとの不愉快な出会いを未然に防ぎましょう。

家族の健康と、心地よい暮らしのために、がんばりましょう!

ネズミの病原菌対策!驚きの裏技と消毒方法

塩素系漂白剤の驚異の殺菌力!10倍希釈で完璧消毒

ネズミの病原菌対策には、塩素系漂白剤が驚くほど効果的です。10倍に希釈するだけで、強力な消毒液の完成です。

「えっ、普通の漂白剤でいいの?」と思われるかもしれません。

そうなんです。

家庭にある塩素系漂白剤で十分なんです。

でも、使い方が重要ですよ。

まず、漂白剤を水で10倍に薄めます。

例えば、漂白剤1に対して水9の割合です。

「うーん、計算が面倒...」なんて思わないでください。

500ミリリットルのペットボトルなら、キャップ1杯の漂白剤を入れて、水を満たすだけでOKです。

簡単でしょう?

この10倍希釈液の使い方は以下の通りです。

- スプレーボトルに入れて、ネズミが通った跡や糞尿のあった場所に吹きかける

- 10分ほど放置

- その後、きれいな布で拭き取る

- 最後に水拭きして完了

すごいでしょう?

でも、注意点もあります。

絶対に素手で触らないこと。

必ず手袋を着用してください。

それから、換気も忘れずに。

「窓を開けるのは寒いなぁ」なんて思わずに、健康のためだと思って頑張りましょう。

また、金属製品には使えません。

錆びちゃうんです。

木製品にも注意が必要です。

色落ちする可能性があるので、目立たないところで試してからにしましょう。

この塩素系漂白剤の10倍希釈液、実はとってもコスパが良いんです。

市販の消毒スプレーよりずっと安上がり。

「へぇ、お財布にも優しいんだ」と気づいた方も多いのでは?

ネズミ対策、きちんとやろうと思うとちょっと面倒くさいですよね。

でも、家族の健康のため。

「よし、がんばろう!」という気持ちで、定期的に消毒を行いましょう。

驚くほどきれいな環境で、快適な暮らしが待っていますよ。

アルコールvs次亜塩素酸!効果的な消毒剤の選び方

ネズミの病原菌対策、アルコールと次亜塩素酸のどちらを選べばいいのでしょうか?結論から言うと、両方とも効果的です。

でも、使い分けが大切なんです。

「えっ、使い分けが必要なの?」と驚く方も多いでしょう。

そうなんです。

それぞれ得意分野が違うんです。

まず、アルコールの特徴を見てみましょう。

- 素早く蒸発するので、乾燥が早い

- 金属を傷めにくい

- 引火性があるので、火の近くでは使えない

- 幅広い菌やウイルスに効果がある

- 臭いが強い

- 金属を錆びさせる可能性がある

大丈夫、使い分けのコツをお教えします。

アルコールは、手指の消毒や小さな面積の拭き取りに適しています。

例えば、ドアノブやスイッチなど、頻繁に触る場所の消毒にぴったりです。

次亜塩素酸は、広い面積の消毒や頑固な汚れに効果的です。

床や壁、トイレなどの消毒に使いましょう。

ここで、ちょっとした裏技をご紹介。

アルコールと次亜塩素酸を混ぜるのは絶対ダメ!

危険な反応が起こる可能性があるんです。

「ええっ、知らなかった!」という方も多いのでは?

それから、どちらを使う場合も、換気を忘れずに。

「また窓開けるの?」なんて思わずに、健康のためだと思って頑張りましょう。

消毒剤の選び方、なんだかややこしく感じるかもしれません。

でも、慣れれば簡単です。

「よし、今日からしっかり使い分けよう!」そんな気持ちで、ネズミの病原菌対策を始めてみませんか?

家族の健康を守る、大切な第一歩になりますよ。

60度以上のお湯で30分!布製品の確実な除菌法

ネズミが触れた可能性のある布製品、どう除菌すればいいのでしょうか?答えは簡単。

60度以上のお湯で30分以上洗うことです。

「えっ、そんな熱いお湯で大丈夫なの?」と心配になる方もいるでしょう。

大丈夫です。

60度以上のお湯で洗うと、ネズミが運ぶ病原菌のほとんどを退治できるんです。

では、具体的な手順を見てみましょう。

- 洗濯機のお湯の温度を60度以上に設定する

- 洗剤を通常の1.5倍量入れる

- 30分以上のコースで洗濯する

- 洗濯後は、しっかり乾燥させる

そんな時は、次の方法を試してみてください。

- お風呂のお湯(60度以上)に30分つけ置き洗い

- その後、通常の洗濯機で洗う

- 天日干しで十分に乾燥させる

高温で乾燥させると、残っている病原菌を完全に退治できます。

でも、乾燥機がない場合は、お日様の下でしっかり干すのが一番。

紫外線にも殺菌効果があるんです。

「でも、毎回こんな面倒なことしてられないよ...」なんて思う方もいるでしょう。

確かに大変です。

でも、家族の健康のため。

たまには頑張りましょう。

それから、洗えない布製品はどうすればいいのでしょうか?

例えば、ぬいぐるみやクッションなど。

こんな時は、天日干しが効果的です。

「えっ、それだけ?」と思うかもしれません。

でも、紫外線には強い殺菌効果があるんです。

晴れた日に6時間ほど干せば、かなりの菌を退治できます。

布製品の除菌、ちょっと面倒くさいですよね。

でも、ネズミの病原菌から家族を守るため。

「よし、今日からしっかりやろう!」そんな気持ちで取り組んでみませんか?

きっと、清潔で快適な暮らしにつながりますよ。

ペパーミントオイルでネズミを撃退!自然派対策法

ネズミ対策、化学薬品は使いたくないという方にお勧めなのがペパーミントオイルです。この天然のオイル、ネズミを寄せ付けない効果があるんです。

「えっ、ただの香りでネズミが逃げるの?」と疑問に思う方も多いでしょう。

でも、本当なんです。

ネズミは強い香りが苦手。

特に、ペパーミントの香りは避けて通るんです。

では、具体的な使い方を見てみましょう。

- ペパーミントオイルを水で薄める(10滴のオイルに対して水100ミリリットル程度)

- スプレーボトルに入れる

- ネズミの通り道や侵入しそうな場所に吹きかける

- 2~3日おきに繰り返す

本当に簡単なんです。

しかも、家中がさわやかな香りに包まれて一石二鳥。

ここで、ちょっとした裏技をご紹介。

綿球にペパーミントオイルを数滴たらして、ネズミの侵入しそうな場所に置いてみてください。

これだけで、結構な効果があるんです。

「そんな簡単なことでいいの?」と驚く方も多いでしょう。

でも、本当に効果があるんです。

ただし、注意点もあります。

ペットがいる家庭では使用を控えましょう。

猫や犬も強い香りが苦手なんです。

「あれ?うちのワンちゃん、最近元気がないな」なんてことにならないように気をつけてくださいね。

それから、ペパーミントオイルの効果は永久ではありません。

定期的に塗り直す必要があります。

「めんどくさいなぁ」と思わずに、習慣にしてしまいましょう。

ペパーミントオイルを使ったネズミ対策、自然派の方にはぴったりですよね。

化学薬品を使わずに済むし、香りも良いし。

「よし、今日からペパーミントオイル作戦だ!」そんな気持ちで、さわやかで快適な暮らしを手に入れてみませんか?

アルミホイルの意外な使い方!簡単侵入防止策

ネズミ対策にアルミホイルが効果的だって知っていましたか?意外かもしれませんが、このキッチンの常備品、ネズミの侵入を防ぐのに役立つんです。

「えっ、アルミホイルでネズミが逃げるの?」と驚く方も多いでしょう。

実は、ネズミはアルミホイルの上を歩くのが苦手なんです。

その理由は、歯で噛んだ時の音と感触が嫌いだから。

では、具体的な使い方を見てみましょう。

- ネズミの侵入経路や通り道を特定する

- その場所にアルミホイルを敷き詰める

- アルミホイルの端を少し立てて、ネズミが潜り込めないようにする

- 1週間ほど様子を見る

本当に簡単なんです。

しかも、アルミホイルなら家にあるものですぐに始められます。

ここで、ちょっとした裏技をご紹介。

アルミホイルをクシャクシャに丸めて、ネズミの侵入しそうな小さな隙間に詰めてみてください。

これだけでも、かなりの効果があるんです。

「そんなの、本当に効くの?」と疑問に思う方もいるでしょう。

でも、試してみる価値は十分にありますよ。

ただし、注意点もあります。

アルミホイルは耐久性が低いので、定期的に交換する必要があります。

「めんどくさいなぁ」と思わずに、週1回のチェックを習慣にしてしまいましょう。

それから、アルミホイルだけで完璧な対策にはなりません。

他の方法と組み合わせて使うのがおすすめです。

例えば、ペパーミントオイルと一緒に使うと、より効果的。

「なるほど、複合的な対策が大切なんだ」と気づいた方も多いのではないでしょうか。

アルミホイルを使ったネズミ対策、意外で面白いですよね。

コストもかからないし、すぐに始められる。

「よし、今日からアルミホイル作戦だ!」そんな気持ちで、ネズミのいない快適な暮らしを目指してみませんか?

思わぬところに解決策があるかもしれません。

家にあるものを工夫して使う、そんなアイデアも大切ですよ。

ではないでしょうか。

家にあるものを工夫して使う、そんなアイデアも大切ですよ。

アルミホイル以外にも、身近なもので驚くほど効果的なネズミ対策があります。

例えば、古い靴下にハッカ油を数滴たらして、ネズミの通り道に置くのも良い方法です。

ネズミは強い香りが苦手なので、これだけでも寄ってこなくなるんです。

また、ペットボトルを使った簡易トラップも効果的です。

ペットボトルの口を切り取って逆さまに差し込み、中にピーナッツバターなどの餌を入れます。

ネズミは入れても出られなくなるんです。

「へぇ、こんな簡単なものでも効くんだ」と驚く方も多いでしょう。

大切なのは、これらの対策を組み合わせて使うことです。

一つの方法だけでなく、複数の対策を同時に行うことで、より効果的にネズミを寄せ付けない環境を作ることができます。

そして忘れてはいけないのが、定期的な点検と清掃です。

どんなに効果的な対策も、継続しなければ意味がありません。

「面倒くさいなぁ」と思わずに、家族の健康のためだと思って頑張りましょう。

ネズミ対策、一筋縄ではいきません。

でも、工夫次第で効果的な対策ができるんです。

「よし、今日からもっと積極的に対策しよう!」そんな気持ちで、ネズミのいない快適な暮らしを目指してみませんか?

きっと、驚くほど居心地の良い空間が作れますよ。